NATIONAL

La consommation de tabac stagne en France, contrecoup de la crise du Covid-19 ?

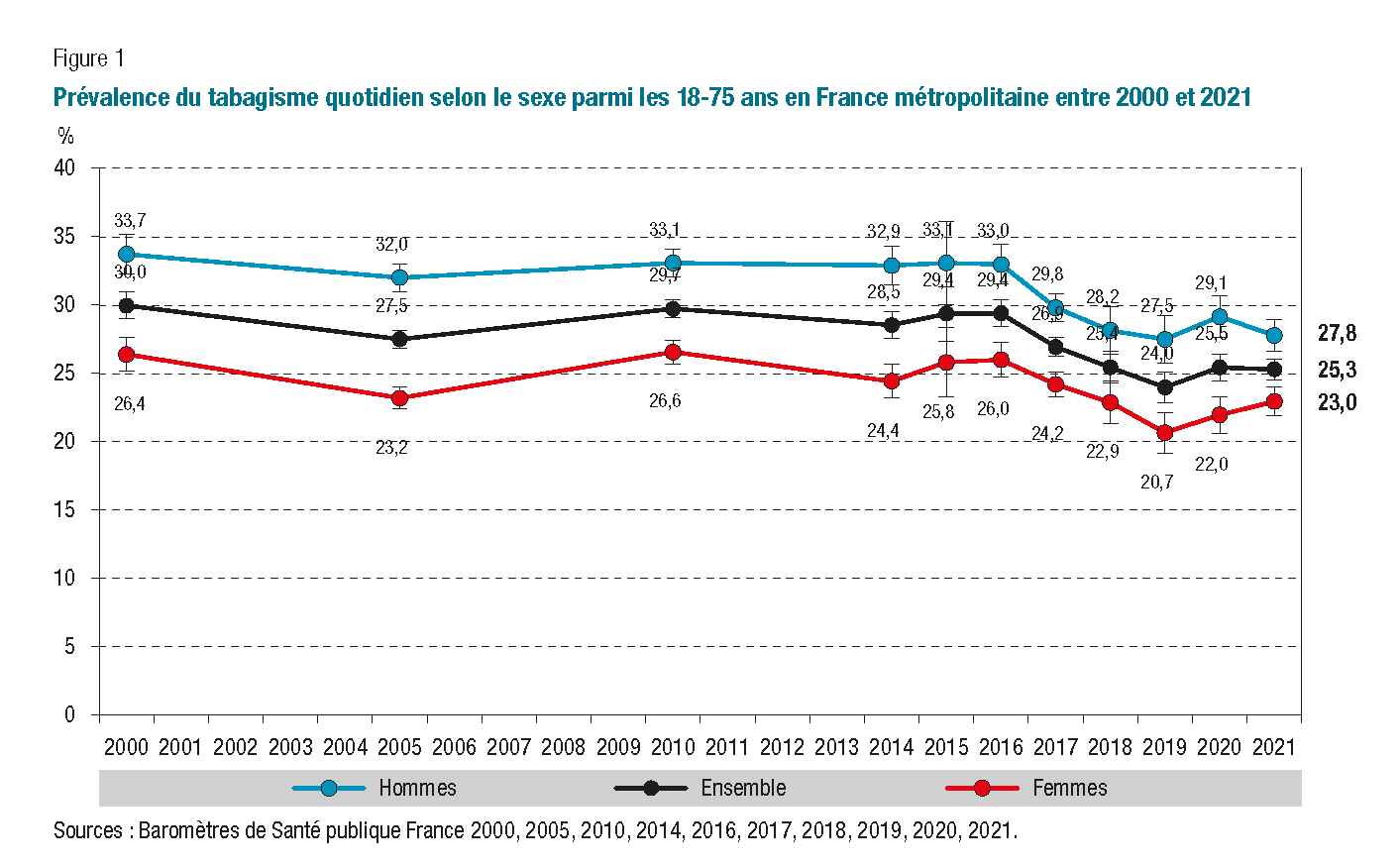

Selon les dernières données du baromètre de Santé publique France, la prévalence du tabagisme en France stagne depuis 2020, après une baisse d’une ampleur inédite entre 2014 et 2019.

Après une baisse importante du tabagisme entre 2014 et 2019 (28,5 % versus 24,0 %), la consommation de tabac stagne depuis 2020. En 2021, plus de trois personnes de 18‑75 ans sur dix déclaraient fumer et un quart déclaraient fumer quotidiennement. Si la prévalence du tabagisme augmente d’un point et demi par rapport à 2019 (31,9 % versus 30,4 %), le tabagisme quotidien reste stable. Chez les hommes, ce tabagisme quotidien atteint 27,8 %. Chez les femmes, la prévalence du tabagisme quotidien est moins élevée mais en augmentation : alors qu’il était de 20,7 % en 2019, il passe à 23,0 % en 2021.

Par ailleurs, les inégalités sociales liées à la consommation de tabac demeurent marquées :

- la prévalence du tabagisme quotidien varie fortement selon le niveau de diplôme, de 32,0 % chez les personnes n’ayant pas ou peu de diplôme à 17,1 % chez les personnes ayant un diplôme supérieur au baccalauréat ;

- plus le niveau de revenu est élevé, plus la prévalence du tabagisme quotidien est faible, variant de 17,0 % chez les personnes aux revenus les plus élevés à 32,3 % chez les personnes aux revenus les plus faibles ;

- le tabagisme quotidien reste nettement plus fréquent chez les personnes au chômage (45,7 %) que parmi les actifs occupés (26,6 %).

Si certaines régions présentent une prévalence du tabagisme quotidien plus élevée que le reste de la France (28,5 % en Occitanie et 29,1 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur), la consommation quotidienne de tabac en Hauts-de-France en 2021 se situe au niveau de la moyenne métropolitaine, alors qu’en 2017 elle se situait au-dessus.

Par ailleurs, Santé publique France n’exclut pas un possible impact de la crise sociale et économique liée à la Covid-19 sur l’interruption de la baisse du tabagisme. L’augmentation du tabagisme chez les femmes pourrait en partie être liée à cette crise qui les a affectées plus fortement : perte d’emploi, dégradation des conditions de travail, présence d’enfants dans le cas de télétravail... Une charge mentale plus importante durant cette crise pourrait avoir affecté à la hausse la consommation de tabac féminine. Par ailleurs, les conséquences psychologiques, économiques et sociales ont été d’autant plus fortes chez les personnes défavorisées, population chez qui « la cigarette peut être perçue comme un outil pour gérer le stress ou surmonter les difficultés du quotidien ». De manière générale, la dégradation de la santé mentale des Français en raison de cette crise pourrait être liée à l’augmentation du tabagisme notamment chez les femmes, les jeunes et les personnes précaires.

Santé publique France rappelle que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France avec 75 000 décès en 2015, soit 13 % des décès. La prévalence du tabagisme en France demeure très élevée comparée à d’autres pays comme les États-Unis, le Canada (respectivement 13 % et 11 % en 2020) ou encore le Royaume-Uni (14 % en 2019).

En savoir +

Aussi sur PF2S

Alcool : pour en finir avec le "French Paradox"

Addictions : la lutte se renouvelle

FOCUS

Transformations numériques

Mon espace santé, un carnet de santé numérique et interactif

Déployé depuis janvier 2022 en lieu et place du Dossier médical partagé, Mon espace santé a pour objectif de simplifier le parcours santé des usagers et les échanges avec les professionnels de santé afin d’assurer une meilleure prise en charge.

Mon espace santé est un espace numérique personnel et sécurisé proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé et de la Prévention qui a pour vocation de devenir un carnet de santé numérique et interactif. Cet espace doit permettre à chaque assuré de garder le contrôle sur ses données de santé, de stocker et partager en toute sécurité tous les documents et informations utiles pour son suivi médical avec ses professionnels de santé. Plus qu’un simple dossier médical partagé, Mon espace santé doit intégrer à terme tout un catalogue de services et d’applications de santé certifiées. Ces services et applications doivent permettre aux utilisateurs de prendre des rendez-vous médicaux, de suivre les indicateurs d’une maladie chronique, d’organiser la livraison de médicaments à domicile, etc.

Mon espace santé est un espace numérique personnel et sécurisé proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé et de la Prévention qui a pour vocation de devenir un carnet de santé numérique et interactif. Cet espace doit permettre à chaque assuré de garder le contrôle sur ses données de santé, de stocker et partager en toute sécurité tous les documents et informations utiles pour son suivi médical avec ses professionnels de santé. Plus qu’un simple dossier médical partagé, Mon espace santé doit intégrer à terme tout un catalogue de services et d’applications de santé certifiées. Ces services et applications doivent permettre aux utilisateurs de prendre des rendez-vous médicaux, de suivre les indicateurs d’une maladie chronique, d’organiser la livraison de médicaments à domicile, etc.

Parmi les services proposés par Mon espace santé, sont retrouvés notamment :

- un « coffre-fort » sécurisé pour stocker et partager tous les documents de santé : ordonnances, résultats de biologie, dossier d’hospitalisation, vaccination... ;

- un profil médical que l’usager peut remplir avec ses informations personnelles : allergies et antécédents familiaux par exemple ;

- une messagerie sécurisée pour les échanges entre patients et professionnels de santé ;

- un catalogue d’applications référencées par l’État pour être mieux guidé dans le choix des outils numériques utilisés pour le suivi de votre santé.

Mon espace santé respecte le secret médical et assure la sécurité des données : c’est le patient qui décide quels professionnels de santé peuvent avoir accès à ses documents. La confidentialité des informations du dossier médical est totalement garantie et seuls les professionnels de santé qui y sont autorisés par la loi et les textes réglementaires ont accès aux documents. Ni l’Assurance Maladie, ni les mutuelles n’ont accès à ces données.

En savoir +

Présentation de Mon espace santé

Mon espace santé disponible depuis janvier 2022 s'enrichit d'un catalogue de services

Aussi sur PF2S

FOCUS

Transformations numériques

Le GIP Sant& Numérique, acteur de la transformation numérique

Le Groupement d’Intérêt Public Sant& Numérique Hauts-de-France est le groupement régional d’appui au développement de l’e-santé (GRADeS), opérateur unique de la e-santé dans la région. Il est l’opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-Santé, dans une logique d’engagements réciproques. Il permet à ses membres de mettre en place des projets collaboratifs d’e-santé afin d’améliorer le parcours de santé des patients, de favoriser la coopération sur les projets de système d’information communs à tout ou partie de ses membres et d’optimiser les ressources financières et humaines dans le domaine informatique.

Un GRADeS a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale e-santé, de conduire les projets de cette stratégie, et notamment ceux relevant du socle commun de services numériques en santé, et de veiller à l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle régionale. Outre les missions évoquées ci-dessus, ce groupement anime et fédère les acteurs de la région autour de la stratégie régionale e-santé, promeut l’usage des services numériques en santé dans les territoires et enfin apporte son expertise aux acteurs régionaux.

Le GIP Sant& Numérique mène son action sous la supervision de l’ARS (contractualisation pluriannuelle, leviers pour le pilotage, le suivi et l’évaluation, information sur son activité et rendu-compte formalisé) et bénéficie, dans le cadre du contrat passé avec l’ARS, d’une autonomie de gestion et d’action pour l’ensemble de son activité.

Le groupement peut par ailleurs porter des projets non directement issus de la stratégie régionale, en partenariat avec des acteurs institutionnels nationaux (CNSA, CNAMTS, CCMSA...) ou régionaux (collectivités régionales), ou pour le compte d’offreurs de soins de la région dès lors que les projets sont cohérents avec la stratégie e-santé régionale et qu’ils ne nuisent pas à sa mise en œuvre.

En savoir +

Présentation du GIP Sant& Numérique

Ségur du numérique en santé

Aussi sur PF2S

Les établissements de santé face aux menaces cyber

Le CHU de Lille et le CH de Fourmies lancent les e-consultations génétiques

FOCUS

Transformations numériques

Les établissements de santé face aux menaces cyber

Depuis plusieurs mois, les cyberattaques visant des établissements de santé se multiplient. En août 2022, alors qu’il visitait le CH Sud Francilien victime d’une cyberattaque, le Ministre délégué à la transition numérique Jean-Noël Barrot avait indiqué : « En 2021, on a constaté près d’une attaque par semaine sur nos établissements de santé ».

La menace de cyberattaques est omniprésente et expose les établissements à de nombreux risques : rupture de la continuité des parcours de soins, perturbation de la capacité de gestion sanitaire, risques avec impacts vitaux sur les patients, paralysie des systèmes d’information (SI) stratégiques dans la continuité des activités des établissements, sans compter les vols de données sensibles donnant lieu à des demandes de rançon. Cependant les établissements demeurent fragiles face à cette menace : ils doivent composer avec des budgets contraints, des systèmes d’information hétérogènes, complexes à maintenir à jour et fortement exposés, alors qu’ils ont par ailleurs été récemment très éprouvés par la crise sanitaire.

En 2021, un appel à manifestation d’intérêt « Sécuriser les territoires » a été lancé par l’État dans le cadre du PIA 4 avec pour objectif d’identifier les collectivités territoriales, ports et établissements de santé, qui présentaient des besoins en solutions innovantes et souhaitaient héberger des prototypes appelés « démonstrateurs de cybersécurité ». Parmi les six lauréats retenus figure le GCS AMEITIC, par ailleurs porteur de la plateforme régionale de santé PREDICE.

Le démonstrateur1 SECURE.PREDICE du GCS AMEITIC centralisera les outils de sécurisation des établissements de santé. Il rassemblera dans un même dispositif la gestion des identités, de la surveillance cyber ainsi que des services supplémentaires tels que des audits de sécurité. Ce projet soutenu par la Région est centré sur le triptyque Prévention / Détection / Réponse aux menaces de cybersécurité. Il est également basé sur l’usage de technologies les plus ouvertes et innovantes possibles afin d’assurer leur pérennité et leur interopérabilité avec les autres composants des SI des établissements.

Si la lutte contre les cyberattaques est une priorité nationale traitée par l‘État, l’ARS ou le GIP ACYMA, la Région participe aussi à la gestion de cette problématique, en amont des attaques (actions de sensibilisation, accueil du démonstrateur de cybersécurité...) ainsi qu’en aval (mise en place d’un centre régional de réponse à incident cyber pour accompagner ces établissements dans la gestion de la crise).

1 Le but d’un démonstrateur est d’expérimenter une solution innovante, qui n’existe pas encore, afin d’en tester l’efficacité avant d’envisager un déploiement plus large.

En savoir +

Les six lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Sécuriser les territoires »

Aussi sur PF2S

Organisation et transformation du système de santé

FOCUS

Transformations numériques

La fragilité numérique, une problématique aussi pour les professionnels de santé

Développer le numérique en santé ne peut se faire sans des professionnels de santé sensibilisés aux enjeux du numérique et qui en maitrisent les outils. Ainsi la feuille de route du numérique en santé 2023-2027 inclut plusieurs actions à mettre en œuvre afin que ces professionnels deviennent de véritables acteurs du numérique en santé :

- lors de leurs études, former l’ensemble des professionnels de santé aux compétences de base du numérique en santé (RGPD, sécurité, etc.) ;

- faciliter l’accès et assurer la prise en charge de la formation continue au numérique en santé pour chaque professionnel déjà en activité ;

- accompagner les professionnels sur le terrain sur l’usage du numérique et les transformations organisationnelles associées.

En effet, selon une enquête Ipsos, si 96 % des médecins disposent d’un logiciel informatique pour la gestion de leurs patients, seul un tiers d’entre eux s’estiment très bien formés pour l’utilisation de leur propre système informatique. La formation initiale et continue des professionnels de santé demeure ainsi un enjeu crucial. D’autant que face aux risques cyber, la multiplication des outils numériques dont l’interopérabilité est parfois complexe, ainsi que le manque de temps à consacrer à la formation sur ce sujet, ont tendance à compliquer la pleine maîtrise du numérique par ces professionnels.

En savoir +

Les technologies numériques et la pratique médicale

Tour des régions - Numérique en Santé dans les Hauts-de-France

Aussi sur PF2S

Prédice, déploiement haut débit

16-11-2023 | Actualités

Le programme complet de la journée annuelle de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France est disponible. SANTÉ & ENVIRONNEMENT :...

Lire la suite07-11-2023 | Social

EUROPE Pacte vert pour l'Europe Feuille de route environnementale de la Commission européenne, le Pacte vert est un ensemble...

Lire la suite07-11-2023 | Social

NATIONAL Le Pacte des solidarités Le 18 septembre dernier, la Première ministre, Élisabeth Borne, a présenté le nouveau plan...

Lire la suite07-11-2023 | Santé

FOCUS Santé & environnement Piver : les transitions environnementales et la santé « D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de...

Lire la suite07-11-2023 | Actualités

FOCUS Santé & environnement Journée de la Plateforme « Santé et environnement : de l'observation à l'action » Quel impact de notre environnement...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

La synthèse de la journée annuelle de la PF2S 2023 Santé & environnement : de l'observation à l'action est disponible. {phocadownload...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 21 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de novembre 2023 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Médiation(s), le média...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 20 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de septembre 2023 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Rencontre Piver sur...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 19 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'avril 2023 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Nouveau contrat local de...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 18 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de décembre 2022 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Rencontre Piver sur...

Lire la suite